Ouverture des inscriptions le 1° février

Voir la rubrique contacts

La fête votive de Nages a contraint Catherine Py a revoir l'organisation de l'après-midi et ne visiter que l'oppidum de Nages.

Ce site, accessible à pied depuis le village, a été fouillé de 1959 à 1981 par une équipe encadrée par l'archéologue Michel Py.

L'oppidum d'environ 15 hectares se trouve stratégiquement au sommet d'une colline, à 160m d'altitude. Il a été occupé de -300 avant JC à l'an 1 après JC.

C'était un village d'environ 2000 paysans gaulois à influence méditerranéenne.

L'oppidum est constitué par des habitats mitoyens, de même surface (50m2), alignés sur des rues parallèles. Chaque logement, à pièce unique, avait une plaque de cuisine en argile et une porte en bois. Des éléments de serrure ont été retrouvés. Les toitures étaient légères, en torchis.

Les fouilles ont permis de découvrir des céramiques moulées destinées à la vaisselle, des céramiques d'importation prouvant le commerce méditerranéen (entre autres des amphores), du mobilier métallique ainsi que des pièces de monnaie.

Le lieu de culte datant de -50 avant JC, type fanum, est la seule bâtisse recouverte de tuiles "à la romaine ". Il était entouré d'une galerie à colonnes. Impossible de savoir à quel culte il était voué.

Le site a une double enceinte de pierres plates, la plus externe, fondée dans un premier temps, n'a pas de tour. La seconde est équipée de petites tours espacées de 10 à 15 m. Au point le plus haut du site, se trouve une tour de taille très supérieure à toutes les autres. Le soleil ardent n’a pas dissuadé la quinzaine de participants à arpenter des chemins parfois escarpés.

Rendons visite à

Émilien Dumas

Cette visite au Museum d’Histoire naturelle et Préhistoire de Nîmes a été guidée par la directrice, madame Rouilly Tardieu et notre vice-président, Xavier Gutherz. Elle ne concernait principalement la salle Émilien Dumas fermée au public depuis de nombreuses années mais qui sent si bon nos anciens musées. De nombreux objets personnels de ce savant sommiérois ont été présentés avec de rares éditions de livres scientifiques et historiques qui lui appartenaient et ont été légués par ses héritiers au Muséum avec les grandes bibliothèques vitrées qui les contiennent et meublaient son propre bureau dans la maison familiale de Sommières.

Le muséum conserve aussi une très importante collection de minéraux et fossiles qui est là pour illustrer ses travaux de terrain mais aussi appuyer ses thèses, alors âprement combattues, mais maintenant communément admises sur l’ancienneté de l’homme qu’il estimait contemporain des animaux fossiles trouvés dans les grottes, dont celles de Pondres, aujourd’hui détruites par les carrières mais qui furent explorées par Emilien Dumas.

Baptisé a posteriori, “ l’explorateur du Gard”, Émilien Dumas, cette sorte de savant universel avait des connaissances dans de nombreux domaines comme la géologie, la paléontologie, l’archéologie, la botanique, la minéralogie etc. Ses nombreuses recherches ont donné lieu à d’importantes publications comme sa « statistique géologique, minéralogique, métallurgique et paléontologique du département du Gard » qui reste un ouvrage de référence.

Le tombeau familial se trouve dans le jardin de la maison où il vivait et qui est aujourd’hui le siège du CART, au 31 de la rue qui porte son nom.

Muséum d’Histoire Naturelle et de Préhistoire, Nîmes

19 février 2025

Portrait de Émilien Dumas par Jules Salles

(Photo Musée des Beaux-Arts de Nîmes)

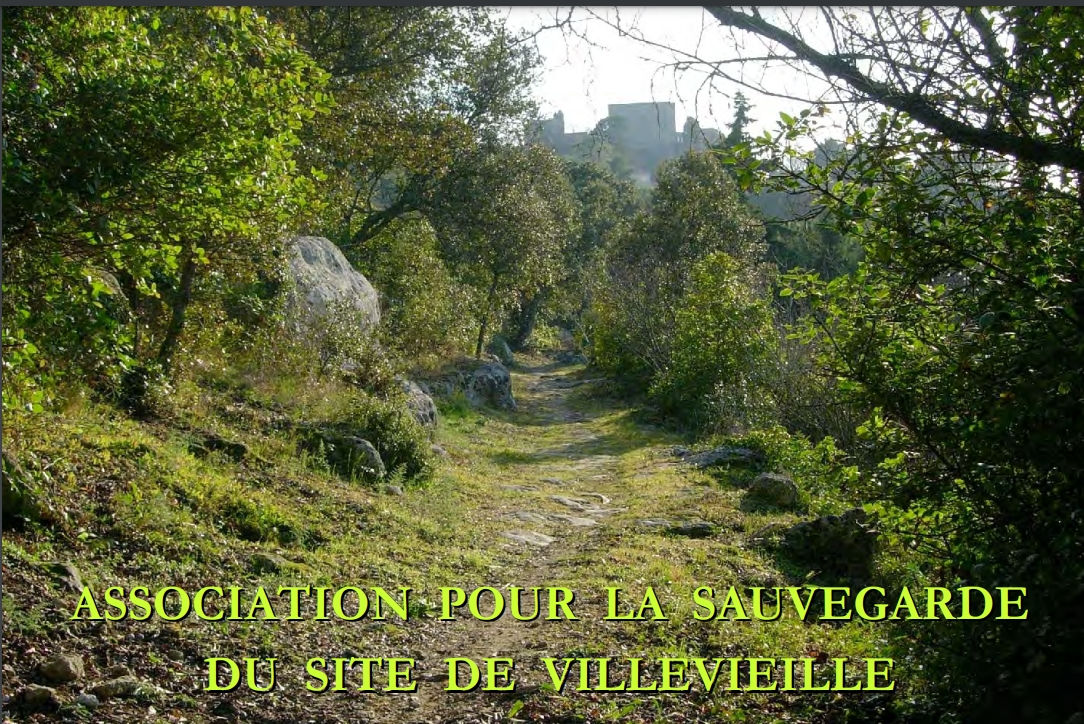

Visite de Lattara avec l’ASSV

Les inscriptions en ligne pour la visite de l’après-midi à Lattes sont ouvertes en ligne dès maintenant. Le programme prévoit dès 14h la visite guidée du site archéologique de Lattara cet ancien port gallo-romain en Méditerranée, proche de Montpellier. Les participants pourront ensuite faire une visite du musée Henri Prades commentée par Mireille Sanchez. Cette conférencière réputée dirigera aussi la visite de l’exposition temporaire “Senteurs célestes, arômes du passé”. Cette sortie culturelle es organisée par l’association pour la sauvegarde du site de Villevieille, mais elle est ouverte à tous.

PROGRAMME

9h30 - 10h : Accueil autour d’un café et des croissants

► 10h30 Visite guidée de l’arboretum voisin (1h)

► Apéritif offert par l’ASSV

► Repas champêtre tiré du sac

Le vin, eau et le café sont offerts par l’ASSV

► Visite libre du Mazet de Lebrun (toute la journée)

► Balade des 10 Capitelles oubliées, visite guidée (1h30)

► Aux boulodromes : Jeux de boules

Avec la collaboration amicale de l'association HISTOIRE ET PATRIMOINE DE CONGÉNIES

INSCRIPTION gratuite, ouverte à tous, mais obligatoire à faire sur le site, mail, tel, de vive voix

La balade proposée fait environ 3 km, la durée du tour est de 4 heures en fonction des arrêts prévus (12) et les autres.

Il n'y aucun dénivelé, mais de bonnes chaussures sont recommandées, de même que les manches longues!

Pensez à prendre un peu d'eau, il n'y a pas d'eau à Catet.

LA CHAPELLE DE SAINT NAZAIRE DE MARISSARGUES

À l’initiative de l’Association pour le site de Villevieille ASSV et de Xavier Gutherz, l’archéologue de l’Inrap Mathieu OTT a présenté la longue histoire et l’évolution du prieuré de l’église de Saint-Étienne de Marissargues, à une vingtaine d’adhérents. Le site de cette chapelle est remarquablement connu pour le cimetière rupestre, de 1500 tombes de l’époque carolingienne qui l’entoure , creusées du VIII° au XIV° s. dans la roche calcaire à la forme des corps humains. 10 % d’entre elles ont été fouillées en 1999 par les archéologues aidés par l’association des amis de Saint Nazaire .

Seulement trois d’entre elles sont encore apparentes aux visiteurs qui viennent ici aussi pour un cadre reposant dans les environs d’Aubais.

Ce site fouillé partiellement, mais suffisamment recèle encore de nombreuses tombes présentes sous quelques centimètres de terre.

Mathieu Ott indique “ que la meilleure protection pour un site est qu’il ne soit pas exposé mais seulement localisé pour éventuellement l’étudier à nouveau dans le futur”

À part ces tombes la chapelle de Saint-Étienne de Marissargues a une longue histoire, pas toujours bien connue, mais à vu autour d’elle la construction d’une métairie et d’une fortification dominant la plaine et abandonnée au XIV° siècle.

Face, aux très nombreuses questions, Mathieu a montré sa connaissance du site qu’il a fouillé pendant quatre ans pour l’INRAP et qu’il présente fréquemment. Cette visite de l’ASSV qui avait affiché complet dès l’ouverture des réservations a enchanté les participants qui ont ensuite dû laisser la place à deux baptêmes religieux dans l’édifice exceptionnellement ouvert.

_JPG.jpg)

Les fouilles menées par Mathieu OTT en 1999

PHOTOZANGE

Le groupe de l'ASSV et son guide de l'INRAP devant 'église carolingienne du 8° siècle

PHOTOZANGE

La chapelle fortifiée a été magnifiquement restaurée

Devant les fosses d'un adulte et d'un enfant, avec en main un document pédagogique de qualité

Le programme de la journée sera le suivant :

Départ de Villevieille à 9h en voiture.

Pour le covoiturage voir plus loin..

En route vers Cambous à 31 km

Visite de Cambous : 1h30 à 2h

Pour se détendre et se reposer: Repas dans un petit restaurant à côté du Château de Cambous; Ceux qui ne participent pas au déjeuner restaurant (sans doute à St Martin de Londres) peuvent pique-niquer à proximité du site.

Petite halte au Dolmen des Feuilles

En route vers le Rocher Du Causse à 27km

Marche vers le plateau, trois quarts d’heure environ

Visite du Rocher Du Causse : une heure.

Retour à pied vers le parking

En route vers Villevieille à 26 km.

Les deux visites seront commentées et guidées par Xavier Gutherz Professeur émérite des universités, ancien conservateur général du patrimoine

Une inscription de dix euros sera demandée sur place.

CAMBOUS

Le site de Cambous nous éclaire sur une époque charnière de notre histoire. À la fin de la préhistoire, une mutation profonde s’engage, avec le passage d’un mode de vie basé sur la chasse et la cueillette, au profit de l’agriculture et de l’élevage.

Ces nouvelles activités agro-pastorales amèneront une sédentarisation qui s’accompagnera de nombreuses innovations techniques.

Il date du Chalcolithique (ou âge du cuivre), une période comprise entre 2700 et 2300 avant notre ère. Durant ces quatre siècles va s’épanouir une brillante culture, dite de Fontbouïsse, qui doit son nom à un site de Villevieille (Gard) où des vestiges assez semblables ont été étudiés dans les années 40.

Dans les Garrigues du Gard, de l’Hérault et de l’Ardèche le peuple de Fontbouïsse est l’auteur d’innombrables dolmens et villages à maisons de pierres. On compte plus de deux cents hameaux de ce type, mais à peine 20% ont été étudiés par les archéologues.

Son remarquable état de conservation tient à sa technique de construction : car contrairement aux maisons néolithiques construites dans la plupart des régions de France, Cambous n’est pas conçu en argile et en bois, matériaux périssables, mais en pierre sèche.

Quatre groupes de huit à dix cabanes chacun ont été mis au jour à partir de 1967. Les habitations, contigües, ont d’épais murs de pierres et de lauzes selon un plan allongé à extrémités en abside : cette architecture est typique des populations de Fontbouisse.

Une habitation, avec un toit de lauze et de chaume, a été reconstituée à la périphérie du site.

Le Rocher du Causse, c'est à la fois un site préhistorique et un immense panorama sur l'Hérault. Il est accessible au terme de 40 mn de marche dans les garrigues du causse de l'Hortus.

A l'extrémité du causse, en bordure de la falaise, des hommes de la civilisation de Fontbouïsse (âge du Cuivre) ont implanté une première structure d'habitat en pierre, un village protohistorique. Celui-ci est constitué de cabanes à absides isolées flanquées de structures rondes reliées par un mur de clôture. Il sera en partie réinvesti au Bronze ancien moyen, avec un remaniement des cabanes. Puis, une dernière occupation eut lieu à l'âge du Fer (maison au sommet, oppidum en contrebas).

Ce site est très original tant dans sa situation et son architecture que par son occupation à l'âge du Bronze, époque très peu représentée en Languedoc. Les archéologues ignorent la nature du site : observatoire, défense, refuge-grenier, parc pour animaux lors de transhumance…

Avec le Mas Neuf, l'habitat implanté ici dès le néolithique (dolmens) s'est pérennisé au cours des siècles. La métairie, dont l'architecture est conforme à la tradition, participa à la mise en valeur des terres du causse de l'Hortus : de la culture céréalière demeure une belle aire à battre, de l'élevage des brebis, les nombreux murs en pierre sèche et les bergeries.

Peu avant l'arrivée au sommet, le chemin traverse un large mur éboulé, vestige d'un oppidum de l'âge du Fer (habitat fortifié). Du bord de la falaise, la vue se développe à 360° : de la mer Méditerranée aux Cévennes ; des Alpes (par temps clair) au contrefort du Larzac.

Source : Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup